本ページは「基礎を理解した方向けの応用編」です。このページでは、等高線をもとに地形を立体的にイメージし、尾根・沢・危険箇所を読み取る応用的な読図技術を紹介します。

基礎を理解した方向けの内容です。

概念図を書こう

概念図を書くことで、地形を平面としてではなく、立体的にとらえやすくなります。尾根はどこからどこへ伸びているのか、沢はどの方向に落ちているのか、進行方向にどんな地形が待っているのかを整理することができます。複雑な地形でも、頭の中がすっきりし、判断がしやすくなります。

上級者は、地図を見ただけで、この概念図を頭の中に描いています。しかし初心者にとっては、それをいきなり行うのは簡単ではありません。そこで、事前に概念図を書いてみることで、地形を理解する力を養っていきます。

準備段階で身につけた「概念図を思い浮かべる力」を使い、地図を見ながら頭の中で地形を整理することが大切です。この力が、現在地確認やルートの先読み、視界不良時の読図に役立ちます。

概念図を書くことは、特別な技術ではありません。地形を「考えて描く」練習を重ねることで、読図ナヴィゲーションの力が確実に身についていきます。

【概念図の書き方】

地形図の表現力

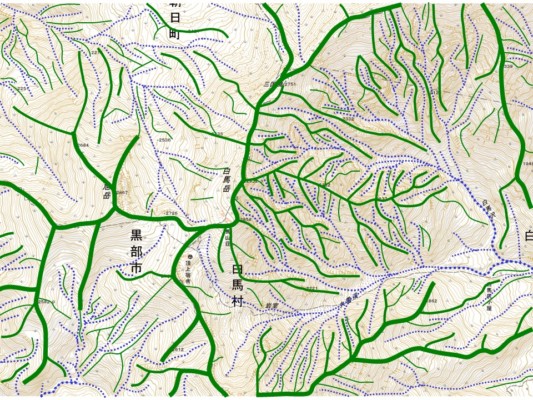

国土地理院の地形図は、見ていて飽きません。

等高線の描き方ひとつを取っても、「ここは急だな」「この先は地形が複雑そうだな」と、地形の様子が自然と頭に浮かんできます。長年にわたり培われてきた地形表現の積み重ねに、「さすがだな」と感心することも多くあります。

地図をただの情報として見るのではなく、地形を立体的に想像しながら眺めていくと、国土地理院地形図の表現力の高さがより実感できます。 尾根の張り出し方、谷の入り込み、緩急の変化などが、線の密度や形として丁寧に描かれており、読み込むほどに多くのことを語りかけてきます。

このコーナーでは、そんな「地図好きにはたまらない」と感じた表現力の高い場面を切り抜いて紹介していきたいと思います。

実際の登山や読図講習で「これは分かりやすい」「ここが面白い」と感じた地形図の一部分を取り上げながら、地形図を見る楽しさと奥深さをお伝えできればと思います。

順次、見つけたものから掲載し、少しずつ内容を充実させていく予定です。

地形図を読む力だけでなく、地形図を「味わう」視点も感じていただければ幸いです。

【等高線の1本に魂を入れる】

地形図に描かれている等高線は、ただの線ではありません。その1本1本には、斜面の傾きや地形の変化、歩いたときの感覚までもが込められています。等高線のわずかな曲がりや間隔の違いから、地形をどこまで読み取れるのかに注目し、「この1本が語っていること」を丁寧に見ていきます。

等高線を意識して見ることで、地形図がより立体的に感じられるはずです。

【岩場の尾根】

岩場の尾根は、地形図上では尾根形を示す等高線に、岩記号が重なるように描かれているのが特徴です。等高線の間隔は必ずしも極端に詰まるとは限りませんが、尾根全体が鋭く、立体的な地形として表現されている場合もあります。

尾根の形を示す等高線と、岩場を示す岩記号の組み合わせに注目し、岩稜帯の特徴を読み取ります。等高線の曲がり方や岩記号の配置を意識することで、痩せ尾根や足場の悪い区間を事前に想像でき、岩場での安全な行動判断につながります。

【沢】

国土地理院の地形図では、沢の表現も実に見事です。等高線が上流に向かって折れ込む角度や、その間隔の変化だけで、沢の深さや傾斜の違いが自然と伝わってきます。

鋭く切れ込む沢も、なだらかに続く沢も、水線がなくても等高線だけでその雰囲気を感じ取ることができます。沢を一本の線として見るのではなく、等高線1本1本に注目して眺めてみると、地形図の表現力の高さに気づかされます。

【棚田】

国土地理院の地形図では、棚田の表現もとても魅力的です。山腹に沿って等高線がゆるやかに連なり、同じ高さの線が規則正しく並んだり、車道も記載されていることで、人の手が加わった地形であることが伝わってきます。

自然の斜面とは違う、どこか整った等高線の並びは、地形図ならではの表現です。等高線の形や間隔を眺めていると、実際の風景や人の営みまで想像できるところに、地形図の奥深さを感じます。

【幻の滝】

国土地理院の地形図には、滝を示す記号があります。しかし、すべての滝が地図に描かれているわけではありません。特に水量が不安定な滝や、季節や降雨時だけ現れる滝は、記号として表現されていないこともあります。

そうした場所では、沢に沿って等高線が極端に密集し、短い距離で高度が大きく変化している様子から、地形の急変を読み取ることができます。

地形図は、滝の有無だけでなく、等高線の表情によって地形の迫力や変化を伝えてくれるのです。等高線一本一本を丁寧に眺めていると、地図に描かれていない「幻の滝」まで想像できるところに、地形図の表現力の奥深さを感じます。

【地図記号の針葉樹林】

地形図では、針葉樹林の記号がエリア内に点在するように配置されるのが一般的です。しかし、これらの記号が一直線に並んで描かれている場所があります。

この並び方は、自然に広がる森林ではなく、風を防ぐために計画的に植えられた防風林を表しています。同じ地図記号でも、配置の仕方が変わるだけで、土地の使われ方や人の意図が読み取れるのが地形図の面白さです。

記号一つひとつだけでなく、その並び方や向きに目を向けてみると、地形図はさらに多くの情報を語りかけてくれます。

【地図記号のヤシ科樹林】

ヤシ科樹林の記号も、針葉樹林と同様に配置のされ方から土地の特徴を読み取ることができます。記号が一直線に並んでいる場所では、自然林ではなく、防風や景観などを目的として計画的に植えられた樹林であることが分かります。

【ちょっとした平らを表現】

尾根上では、等高線が大きく変化していない中で、一本だけがわずかに曲げられて描かれている場所があります。これは、尾根の途中にある小さな平らや、なだらかな広がりを表現したものです。

大きなピークとしては表れなくても、等高線一本の微妙な形の違いによって、地形の変化が丁寧に描き分けられています。こうした表現に気づくと、地形図は単なる高さの線ではなく、地形の質感まで伝えてくれるものだと感じられます。

国土地理院!さすがでございます。

地形図から読み取る危険な場所

地形図は、現在地を確認するためだけのものではありません。これから進むルートに、どのような危険が潜んでいるかを事前に知るための道具でもあります。地形図を読むことで、現地に行く前から注意すべき場所を予測することができます。

まず注目したいのは、等高線の間隔です。等高線が密集している場所は傾斜が急で、転倒や滑落の危険が高くなります。特に、尾根から斜面に入る部分や、沢状地形に向かって落ち込む場所は注意が必要です。

次に、沢や谷が集中している地形です。沢は迷い込みやすく、増水時には通行が困難になります。地形図上でV字状に入り込む等高線が連続している場所は、雨天時や雪解け期にリスクが高まります。

また、尾根の分岐や緩やかな斜面も油断できません。一見歩きやすそうな地形でも、方向を誤ると別の尾根に入り込みやすく、道迷いにつながることがあります。地形図から、進行方向と尾根の分かれ方をあらかじめ確認しておくことが大切です。

冬期や悪天候時には、雪崩が起こりやすい斜面や、風を受けやすい稜線も危険な場所になります。地形図で斜面の向きや広がりを読み取り、状況に応じた行動を考えておく必要があります。

地形図から危険な場所を読み取ることは、「危険を避けるための読図」です。地形を理解し、先を予測することで、無理のないルート選択と安全な行動につながります。

【土崖】

地形図に描かれている土崖の記号は、数メートル以上の段差を伴う急な地形があることを示しています。一見すると小さな記号ですが、現地では登り下りが難しく、迂回を余儀なくされる場所となることも少なくありません。

特に踏み跡が薄い場所や、草や雪で覆われている場合は、見た目では段差に気づきにくいため、地形図で事前に土崖の存在を把握しておくことが重要です。

等高線の形とあわせて土崖の記号を確認することで、「通れそうに見えるが、実際には通過が難しい場所」を見分けることができます。

【岩崖】

地形図に描かれている岩崖の記号は、岩が露出した急峻な崖地形があることを示しています。土崖と比べて地形の変化が急で、足場が乏しく、基本的に登り下りができない地形であることが特徴です。

岩崖は地形として明瞭であるため、位置そのものは把握しやすい一方、近づきすぎると回避が難しいという性質を持っています。

等高線の詰まり方と岩崖の記号をあわせて読むことで、「進路を制限する地形」や「あらかじめ避けるべき場所」を地図上で判断することができます。

【細い尾根】

地形図における細い尾根は、尾根の中心線に対して、等高線の間隔が左右で急に狭くなっていることで読み取ることができます。

尾根としてはつながっていても、現地では幅が限られ、左右が急斜面となっている場合が少なくありません。このような地形では、足を滑らせたりバランスを崩したりすると、左右どちらにも転滑落する危険があります。

等高線の間隔の変化と尾根の伸び方をあわせて確認することで、慎重な行動が必要な区間を地図上で把握することができます。

【トラバース】

トラバースは、斜面を横切るように進む行動で、地形図では等高線を横切る形でルートが描かれている場所に多く見られます。

このような場所では、斜面の傾きが進行方向に対して横向きになるため、足元が不安定になりやすいのが特徴です。

特に残雪期には、踏み抜きや凍結した雪面で足を滑らせると、斜面下方へ滑落する危険があります。

地形図で等高線の間隔や斜面の向きを事前に確認することで、トラバースが続く区間や注意が必要な場所を把握することができます。

【万年雪】

万年雪は、夏になっても消えずに残る雪で、地形図では沢状地形や日陰となる斜面に多く見られます。特に沢に沿って残る雪渓の上は、一見すると歩きやすそうに見えても、内部が空洞化している場合があります。雪渓の崩壊や踏み抜きによって、突然雪が割れ、下を流れる川へ転落する危険も考えられます。

地形図で沢の形や集水地形を確認し、万年雪が残りやすい場所を把握しておくことで、安易に雪渓上へ入る判断を避けることができます。

地形図から危険な場所を読み取って安全登山に心がけましょう。

現在の地形図から昔を偲ぶ

国土地理院の地形図を眺めていると、「ここはなぜ、こんな表現になっているのだろう?」と疑問に思うことがあります。そこには、今は姿を消してしまった道や集落、土地利用など、昔の時代の痕跡が隠れていることがあります。

消えかけた道の線、不自然に平らな場所、用途が変わった土地など、地形図には時間の重なりが静かに残されています。

等高線や地図記号の配置に目を向けると、「なぜここに道が通っていたのか」「なぜこの場所だけ開けているのか」と、想像が広がっていきます。

では、地形図からはどのような地形や人の営みの跡を読み取ることができるのでしょうか。

現在の地形図から過去を思い描くことも、地形図の大きな楽しみの一つです。

【林道】

【山を開拓】

現在地を把握する応用読図

山座同定

あの山は何ていうの?

あれは「富士山」だよ。

あの山は?

ピークが尖っているから「槍ヶ岳」だよ。

じゃあ、あの山は?

笠の形に似ているから「笠ケ岳」って名前がついたんだよ。

実際の山と地形図の山を一致させることを山座同定といいます。特徴のある有名な山は、山座同定は簡単ですね。しかし、里山では山頂が似たような形をしているため、山座同定は難しくなります。今では、山頂で「あれは○○山!あれは○○山!」と人ではなくスマホのアプリが教えてくれる時代になりました。豊川山岳会の元代表は、「Google浅田」と異名があるぐらいに物知りで、山座同定のプロファッショナルです。皆さんも山座同定ができるようになると山頂での会話も弾みますよ!山座同定の方法について説明します。

山座同定をするためには、

- 現在位置が分かっていること

- 地図の整置ができること

- コンパスが使えること

この3つの技術が必要です。

【山座同定の方法】

① まず、見たい山を一つ決めます。

コンパスを体の正面に水平に持ち、進行線をその山に向けます。できればコンパスを目の高さまで上げ、コンパスの左辺(または右辺)と山が一直線になるように狙うと、より正確です。

② 山を狙ったまま、コンパスのリングをゆっくり回します。

ノースマークと磁針の北をぴったり合わせるようにリングを回します。

※このとき、コンパスの左辺(または右辺)が山からずれないように注意しましょう。

③ 次に、地形図を取り出して整置します。

地図の上の「北」と、実際の北が一致するように向きをそろえます。

④ 整置した地形図の上にコンパスを置きます。

リングが手前になる向きで置き、現在いる場所がコンパスの左辺(または右辺)の上になるようにします。

⑤ 現在位置を動かさないように押さえたまま、コンパスの進行線側(リングではない辺)を回転させます。(パワーポイント参照)ノースマークが、地形図に引かれている磁北線とぴったり重なるように調整します。

⑥ これで準備完了です。

コンパスの左辺(または右辺)の延長方向を見ると、今見ている山の方向が地形図上に表れます。その方向にある山の名前を、地形図から読み取ってみましょう。

【実際の地形と地図を一致させよう(本宮山)】

今、一番のお勧め!写真のピーク、尾根、沢と地図を一致させるトレーニングに最適!このトレーニングを繰り返すことで読図能力が飛躍的にアップします。

🔰 初心者向けポイント

・山の名前がわからなくても形や位置で判断してみましょう。

・遠くのピークを順に確認して、自分のいる尾根や谷をイメージしてみましょう。

交会法(クロスベアリング)

交会法(クロスベアリング)は、現在位置を求める場合に用いますが、実際に「交会法」を使用して現在位置の確認をしている方を私は見たことがありません。高校時代には、基礎的な方法として勉強し、実際に使用したこともありました。今では、スマホの地図アプリをポチると現在位置がわかってしまいます。知っていて損はないので、少し説明します。

交会法(クロスベアリング)をするためには、

- 地図の整置ができること

- 山座同定を行うことができること

- コンパスが使えること

この3つの技術が必要です。

【交会法の仕方】

コンパスを使った基本的な交会法の仕方をスライドを使って説明します。スライドでは、2地点から現在位置を求めていますが、3地点以上から現在位置を求めると、より正確な現在地を把握することができます。

【交会法で現在位置を知る】

交会法(クロスベアリング)は、複数の特徴物の方向をコンパスで測り、その交点から現在地を特定する方法です。

地形図上で確認したい特徴物を選び、それぞれの方向を測って線を引くと、線が交わる地点がおおよその現在地になります。

この方法は、視界がある程度開けた場所でないと有効でないですが知識として覚えておいて損はありません。

【伊能忠敬と交会法】

江戸時代に伊能図を作成した、伊能忠敬 もこの交会法を使って現在位置を求めていました。伊能忠敬、恐るべし。

【伊能忠敬 雑学1】

忠敬の距離の計算方法は歩いた歩数をもとにしている。目印と目印の間の距離を実際に歩いて、その歩いた歩数をもとに距離を計算した。そんな忠敬は自分の歩幅が常に一定になるように気を付けていた。日頃の訓練により歩幅が同じになるようにしたのである。後の調査・研究により忠敬の歩幅は約69cmだったと導き出されている。その忠敬の正確な歩幅により作られた日本地図は誤差がほとんどなく、極めて正確なものとなった。ちなみに、忠敬の体格は、着物の丈が135cmであることから、身長は160cm前後、体重は55kg程度と推定されている。(以上「雑学ネタ帳」参照)

【伊能忠敬 雑学2】

忠敬は、測量において子午線1度は28.2里と導き出した。

(110.749km(1里は『広辞苑 第7版』では36町(3.9273キロメートル)に相当する」とある。))

忠敬が求めた緯度1度の距離は、現在の値と比較して誤差がおよそ1,000分の1と、当時としては極めて正確であったことには驚きしかない。

ムカデ地図を作ろう

「ムカデ地図」とは、地形図の登山道に特徴物を矢印で示した地図のことを言います。ムカデに似ていませんか?

このムカデ地図を作成する理由はルートプランニングをする際に何を特徴物にすればよいか?確認したり考えるためです。それでは、どのようなものを特徴物にするのか例題を見てみましょう。

この特徴物の見つけ方はとても基本的な内容です。この豊川山岳会の読図コーナーの「特徴物を見つけよう」では日本100名山すべての山についてムカデ地図(アニメーション)を作成しています。ご覧いただければ幸いです。

【ひとりごと】

私の若いころの国体は「踏査」という競技がありました。どのような競技かというとスタート直前に赤ラインで競技コースが示されている地形図をもらい、その赤ライン通りに歩いていくと、山中にオリエンテーリングのポストが出てきます。このポストの位置を正確に(実際には前後2mmの誤差まで正解)地図に書くという競技でした。(もちろんスピードも重要な要素でした。)

いきなり、地図を渡されても中々上手く行きません。そこで、事前に競技エリアが公開されるので、事前の練習は、地図に特徴物を示しカンニングペーパーを持参して大会に臨みました。このカンニングペーパーこそが「ムカデ地図」そのものでした。なつかしいなぁ。

(『ムカデ地図』という言葉は、幸田高校OB山本季生君が命名いたしました。)

短い区間での現在地確認

(大きな地図読みから小さな地形読みへ)

「ナヴィゲーションの基礎」のページでは、まず尾根や沢、山の形といった大きな地形をとらえる地図読みが大切であることを書きました。次に、分岐や小さな起伏、隠れたピークやコルなど、足元に近い小さな地形を読むことが重要になります。

短い区間での現在地確認は、この「大きな地形」と「小さな地形」を、歩きながらつなげていく考え方です。まず、今どの尾根や沢にいるのか、全体の中での位置を意識します。そのうえで、地形の変化や方向の変わり目、特徴物となる場所に差しかかったタイミングで、地図と実際の地形が合っているかを確認します。

オリエンテーリングをやってみよう

オリエンテーリングは、地図とコンパスを使ってチェックポイントを回るスポーツですが、読図の力を実践で鍛える絶好の機会です。地形図と実際の尾根・谷・沢を照らし合わせ、ルートを考えながら進むことで、地形理解や現在地把握の精度を自然に高めることができます。

🔰 初心者向けポイント

・最初は広く開けた場所で簡単なコースから挑戦すると安心です。

・コンパスと地形図を組み合わせ、進む方向や尾根・沢の位置を意識しましょう。

・チェックポイントを確認したら、次のポイントまで必ず地図でルートを確認してから進みましょう。

オリエンテーリングの大会情報

オリエンテーリングは日本各地で行われています。身近に大会が開催されていれば、初心者コースから始めてみるのも楽しいと思います。また、チェックポイントが道の上ではなく、尾根や沢に設置されている上級者のコースになるとより地図を見る練習ができるようになり、平面の地図が頭の中で立体的に思い描けるようになります。

一度、参加してみてはいかがでしょうか。

オリエンテーリング情報サイト(orienteering.com)

このコーナーの資料は、オープンにしています。 コピー等自由にしていただいて結構ですが、

著作権は放棄していません。

ver1.5-300x169.jpg)