読図や安全登山に役立つ資料、情報、その他関連リンクをまとめたページです。学習や指導の補助として、必要に応じて活用してください。

登山のマナー

登山道で道を譲る際の基本は「登り優先」です。下りよりも登りの方が体力的にきついため、この考え方はもっともだと思います。一方で、登りでもかなり疲労している場合には、「下りの方に先に降りてもらった方が気が楽」ということもあります。

そのようなとき、私は相手の様子を見て「疲れていそうだな」と感じた場合、あるいは、立ち止まって息が上がっている状態では「ありがとうございます」と声をかけて、先に下らせてもらうこともあります。道を譲る際には、単にルールを守るだけでなく、相手がどのように感じているかを察して行動することも大切だと思います。

さて、御嶽山からの下山中に体験した出来事です。登山ルートが一部二つに分かれている場所(合流まで約15メートル)がありました。登ってくる先頭の方は右側の道を、後ろに続くご婦人二人は左側の道を登ってきていました。私たちは登りの妨げにならないよう、先頭の方とは反対側の左の道(それほど狭くはありません)を選んで歩きました。

すると、私たちがすれ違った直後に、「登り優先って知らないのかしら?」という声が、聞こえるように吐き捨てるように聞こえてきました。二つの道がある以上、先頭の方に続いて登れば、私たちとすれ違うことなく、お互いにスムーズに進めたはずなのに……と感じた出来事でした。

相手の状況を考えない、心ない「登り優先」。とても寂しい気持ちになりました。

登山届(コンパス)

登山届の作成は、安全登山を考えるうえで欠かせないものであり、万が一の際には救助活動に大きく役立ちます。登山届は紙やエクセルで作成する方法もありますが、『Conpass コンパス』というサイトを利用して作成するのも一つの方法です。

このコンパスの特長は、下山通知を行うと、あらかじめ登録した緊急連絡先へ下山確認のメールが自動で送信される点です。下山通知が行われない場合は、予定下山時刻を過ぎてから3時間ごとに登山者本人へ催促メールが送られます。さらに、設定した時間(3〜10時間の間で選択可能)を過ぎても下山通知がない場合には、緊急連絡先へ下山未確認のメールが送信されます。

【登山届と登山計画は違う!】

国立登山研修所の北村憲彦講師は、いつも「登山届と登山計画は違う」と話されています。登山届は、あくまで行動予定を提出するものですが、登山計画は、いざというときに備えて事前に考えておくためのものです。

登山計画では、エスケープルートや食料計画、気象条件の悪化への対応、引き返すタイミングなど、さまざまな状況を想定しておくことが重要になります。そのため、単に届を出すのではなく、「計画を立てる」という意識が大切だとされています。

研修会では、基本となるAプランだけでなく、悪天候やケガなどのアクシデントが発生した場合に備えたBプランも、必ず用意してほしいと呼びかけています。

🔰 初心者向けポイント

天候や体調が悪くなったときの行動を、出発前に考えておきましょう。

地形図への地名の記載

【地形図への地名の記載】

地形図に記載されている、山、小屋、沢等の記載は規定があります。この規定を理解する必要はありませんが、知っているとちょっと嬉しい気分になります。

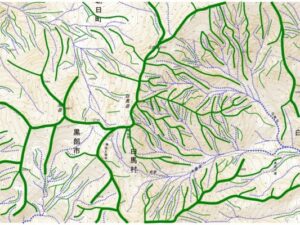

読図講習会資料の作成方法

読図講習会を開催すると、「この資料ってどうやって作るのですか?」という質問を受けることがあります。私の資料の作成方法をご案内します。

①カシミール3Dを利用して地図をPDFファイルに保存

②PDFファイルをJPGファイルに変換

③登山ルートの線を描く方法

読図小ネタ集

研修会で山を歩いた時の休憩時に、読図の小ネタを受講生の方に話すと、とても興味を持ってくれます。高校登山部の先生方も小ネタを生徒に話すときっと生徒の顔が笑顔になりますよ!

【偏角の小ネタ】

【地形図の小ネタ】

【コンパスの小ネタ】

【三角点の小ネタ(その1)】

【三角点の小ネタ(その2)】

【国土地理院地形図の修正】

【国土地理院地形図の登山道修正】

【地図記号(墓)】

【コル(鞍部)の語源】

【三角形の内角の和は270度】

【みちびき(準天頂衛星システム)】

3D地形図

地形図は2次元の平面図です。しかし、地図を見慣れてくると、地図の等高線が浮き出てきて3D地図に見えてきます。

オリエンテーリングの競技をしていると、走りながら、「ポストの設置位置はあの尾根の向こう側の沢だ!」とか、立体的にポストの位置をとらえながら走ります。皆さんも、平面の地形図が3D地形図に見えたとしたら、とても楽しいと思いませんか?

国土地理院のHPでは、簡単に3D地形図が作成できる優れものです。3D地形図の作成方法について説明します。

【3D地形図の作り方】

国土地理院のHPでは、3D地形図が簡単に作成できます。作成手順をご紹介します。

初心者の方は平面の地図を立体的にイメージするのは難しい感覚ですよね。正直、私がこの3D地形図に出会ったときは衝撃を受けました。だって、イメージではなく立体的に見えるんですよ。楽しくなりませんか?

三角点

【電子基準点】

現在では、全国の約1300か所で、GNSSを利用した 電子基準点(国土地理院参照) と呼ばれる三角点と同じ役割のもので、測量を行っています。(この電子基準点の精度は数㎝(或いは数mm)だそうです。)なので、地震が起きた場合などは、どの方向にどれぐらいずれたのか短期間で分かる仕組みになっています。

電子基準点ではなく、明治、大正、昭和初期に設置された三角点にはロマンがあると思います。少し触れてみたいと思います。

【三角点の説明】

【三角点の種類】

三角点には一等から四等までの4種類あります。2015年(平成27)4月1日現在の点数はつぎのとおりです。

一等三角点 975点(うち補点約560点、現在は本点、補点の区別なし)

二等三角点 5,045点

三等三角点 31,927点

四等三角点 71,819点

合計 109,766点

このうち一~三等三角点はほとんど明治、大正時代に設置されています。三角点の最も多い府県は北海道で全国の13パーセント、約14,000点もあります。ついで岩手県になります。最も少ないのは大阪府で約500点です。一等~三等三角点は必要にして十分な点数が既に設置されているので新設は稀で、むしろ維持困難な場所など廃止の傾向にありますが四等三角点は近年、地籍調査などのため増えています。

一等三角点の36パーセントは標高500メートル以下の低地に設置されています。[志村迪吉:一等三角点ものがたり 「山と渓谷」468 山と渓谷社 1977.9 p114]

~まで引用

私が一番驚いたのは、「一~三等三角点はほとんど明治、大正時代」に設置されたことです。一等三角点は柱石が約90キロの重量があり、柱石の一辺は18cm、破壊や破損に備えて、柱石の直下には2枚の盤石も埋設されています。二等・三等三角点は柱石が約60キロの重量があり、柱石の一辺は15cm。四等三角点は、柱石の一辺は12cm、一等三角点と同じく破壊や破損に備えて、柱石の直下には盤石も埋設されています。

もう一つ驚いたのは、測量精度の高さです。隣の点までの距離が25㎞~45㎞もある一等三角点、二等三角点(8㎞間隔)、三等三角点(4㎞間隔)のいずれの三角点にも10㎝の位置精度、あるいは1秒(1秒は1度の1/3600)の角観測の誤差程度だそうです。三角測量の終了は1921年なので、当時の装備でここまでの精度は驚愕します。

話は変わり、90キロの柱石の記事を見たときに新田次郎の小説「強力伝」を思い出しました。この小説の主人公「小宮正作」は、当時富士山観測所の強力をしていた小宮山正がモデルと言われています。小説の中では、北アルプス白馬岳(2,933m)の山頂まで50貫(約187キロ)もの大岩(風景指示盤用)を背負い上げたことが書かれていて、描写がよかったことを思いだしました。

三角点の設置の構造、標石や大きさ等については、 『観石万歩』 や 『国土地理院中部測量部』 が参考になります。一度ご覧ください。

この設置の構造を見てみると、三角点の柱石が見える部分はほんの少しで、土の中に埋もれている部分は、三角点が風化・浸食等によって位置がずれないように、下部から下部万石、土、砂利、盤石、柱石と積まれており、柱石がたとえ崩壊しても土を掘り起こし、盤石の中心に柱石の中心を重ねるように設置すれば復元できるように設計されています。昔の方の知恵と思い入れには感心させられます。

【三角点測量と櫓】

三角点測量では、観測する目標を作るため「櫓(やぐら)」の設置を行いました。この「櫓」の高さは、3m程度のものから、時には30mにもなることもあるそうです。また、1等三角測量では、三角点測量標石の真上などに櫓を築いても、相手方の櫓が遠すぎて望遠鏡でしっかり見ることはできないそうです。そこで、櫓の上に「ヘリオトロープ(回照器)」という太陽光を反射させる鏡を設置して、観測者側へ光を送ったそうです。

櫓の設置は 国土地理院HP が参考になります。

【三角点の石柱】

⑴三角点の石柱頭部を上からみると、多くは「+」の刻印があります、この刻印がレアなケースで、「×」になっているものもあります。また、この「+」が大きいものも存在するそうです。

⑵石柱の頭部は角ばっているものが多い中、丸みを帯びているものもあります。

⑶国土地理院中部測量部のHPには石柱のプロフィールとして、『北面「6ケタの標石番号」、南面「四等三角点」、東面「基本」、西面「国地院」と刻字』とありますが、中には、南側に三角点の文字がなく、違う面を向いているものもあるそうです。(三等以上で原則どおりになっているのは70パーセント程度です。[古市進:三角点の向きについて 「山」755号 日本山岳会 2008.4 p10] 。三角点標石の文字はいずれも南に向けてあり、これは苔類の侵蝕から保護するためであることを聞かされました。 [柴崎芳博:一測量官の生涯 「ケルン」4 朋文堂 1959 p39])

⑷ 一等三角点は特別な存在で、平地部などには4つの 防護石(国土地理院参照) が置かれています。

⑸ 一等三角点の100名山(ウィキペディア参照) があります。

⑹三角点の石柱はほとんどが、香川県・小豆島産です。このため、地図作りの基準となる「一等三角点」を紹介した珍しい展示コーナーが香川県土庄町の道の駅「大坂城残石記念公園」内にあるそうです。

三角点だけをとっても色々な楽しみ方がありますね。

【今後の三角点測量】

従来の三角点に求められていた「基本測量、公共測量及び各種測量の基礎となる」という役割は、GNSS衛星と電子基準点に取って代わります。そして、高密度に三角点を設置する必要性も低下するので、国土地理院は整備済みの約10万点の三角点のうち、骨格的として定めた2400点と電子基準点1300点だけを維持管理する方針のようです。(「地図はどのようにしてつくられるのか」引用)

登山に必要な装備

【装備について】

日帰り山行。1泊2日の小屋泊り。テント泊。必要な装備は何でしょうか?必要な装備を持っていないため不安になり、道迷い遭難に至る場合も考えられます。また、装備が充実しているか否かで、道に迷ったときの「冷静さ」が違ってきます。できるだけ、軽く、小さくなる装備を選びたいですが必要なものは必ず持って行動しましょう。

【基本装備】

・ヘッドランプ(LEDライトで、軽くて頭に装着できるタイプのもの。予備電池も必要)

・雨具(防水性が高く、汗を逃がすもの。風よけにも使用する。)

・防寒着(季節によっても違うが、保温性があり、軽くて小さくなるもの。)

・食糧(行動食、非常食(かさばらず、カロリーが高く、腐らないもの)、塩)

・水筒(無雪期はペットボトルでも良いが、冬期はテルモス(保温性の高いもの)

・地図(25000分の1地形図、山と高原地図)、コンパス

・ツエルト(細引きロープ含む)(1~2人用、軽量タイプ)

・マッチ、ライター(電子ライターは気温が低いと火がつかない場合がある。)

・携帯電話(地図アプリをインストール)

・計画書

【個人装備】

個人装備は、日帰り登山でも持っていくと安心です。個人装備は皆さんどんなものを持っているのでしょうか?参考に私の個人装備をお見せします。参考になれば幸いです。

【ツエルト】

非常時に役立つのがツエルト。不意なビバークや休憩時の雨対策にもなります。また、カッパを忘れたチームメイトがいたときのカッパ代わりにも使ったことがあります。現在、市販されているものはコンパクトで軽量化されているものも多くあります。ぜひ、個人装備に追加されることをお勧めします。

ザックのパッキング

重た重たいザックを一日中担いで歩いていると、非常に疲れます。昔のザックは背中側が布一枚ほどの薄さで、背中側に柔らかい装備を詰めたり、ウレタンマットを入れたりして工夫していました。また、現在のように小物入れが多く付いたザックは少なかったため、出し入れの多い物をザックの底に入れてしまうと、急な雨などに対応できないこともありました。

さらに、重たい物を背中側に入れないと、ザックが後ろに引かれ、実際の重量以上に重く感じてしまいます。パッキングは、背負ったときの安定感に大きく影響します。

昔の国体競技では、ザックを背負って走るため、左右のバランスを考えたり、首の付け根に近い背中側の位置に一番重い物を入れて、ザックが揺れないように工夫を重ねました。こうした経験から、「自分にとって一番良いパッキングとはこれだ」という感覚をつかむことができました。

皆さんも一度、自分のパッキングを意識して見直してみてはいかがでしょうか。登山中の疲労の軽減や、安全な行動につながるはずです。

読図講習の進め方

講習では、読図を知識として学ぶだけでなく、登山中の判断と行動につなげる技術として指導します。講師は地図の読み方を一方的に説明するのではなく、受講者が自ら考え、確認する流れを大切にします。

導入では、等高線や記号の説明に入る前に、「なぜ道に迷うのか」「どのような場面で判断が難しくなるのか」といった事例を示し、読図の必要性を共有します。

基礎では、現在地を一点で求めるのではなく、尾根や沢、斜面の向きなど、大きな地形を把握する地図読みを重視します。まず「どこにいるか」よりも、「どの地形の中にいるか」を理解することを目的とします。

次に、分岐や小さな起伏など、行動中に確認できる地形を取り上げ、地形の変化点を基準に現在地を確認する方法を指導します。あわせて、概念図やムカデ地図を用い、地図情報を頭の中で整理する考え方を伝えます。

また、視界不良や悪天候など判断が難しい状況では、立ち止まる読図や引き返す判断の重要性を扱い、迷いを早い段階で修正する行動につなげます。

講習を通して、受講者が登山中に自ら考え、確認し、修正できる読図ナヴィゲーションを身につけることを目標としています。

ココヘリ保険の規約について

ココヘリ保険について多くの方が加入(ココヘリの会員数は約5万人(2023年8月時点))されていますが、保険内容について勘違いされている方もいるようなので、ココヘリの規約について調べてみました。

南アルプス聖岳 登山道整備物語り

2020年11月のお話です。聖岳に西沢渡から登ったときに倒木が多く登山道が不明な場所も多くありました。100名山なのにこれはいけないと思い、豊川山岳会で整備しようと思いました。

早速、環境省のホームページの問い合わせにメールをして登山道整備の承諾をいただこうと思いました。南アルプス自然保護官事務所からの回答は、

『山頂に近い部分は自然公園法に基づき国立公園に指定されていますが、既存の登山道内で倒木を伐採することについて自然公園法に係る手続きは不要です。』

と返信をいただきました。また、アドバイスとして

『当該地は国有林になると思われますので、林野庁の出先機関である南信森林管理署に、地権者としての可否についてお問い合わせいただければよいかと存じます。』

と丁寧に教えていただきました。次に、南信森林管理署にメールしたところ

『詳しく確認したところ、当署の管轄の国有林(長野県飯田市地籍)でした。 登山道の管理者等について確認しておりますので、暫くお時間頂きますようお願い致します。』と返信をいただきました。

その後、南信森林管理署の方から

『聖岳の登山道の管理者について当署で確認したところ、西沢渡にある荷物搬送施設までは飯田市で管理して頂いておりましたが、その先から聖岳までの登山道は管理者不在といった状況でした。飯田市としても当該ルートについて整備の意向もある為、管理する方向で手続きを進めたい。(中略)当署と飯田市で登山道の管理に係る手続きを締結した後には、登山道整備を行うことが可能となります。』というメールをいただきました。

また、登山道整備をしたいと考えているのは地元飯田市の「(一社)南信州山岳文化伝統の会」の方も同じという連絡を飯田市役所の方からいただき、(一社)南信州山岳文化伝統の会の方と連絡を取りながら飯田市からの登山道整備の許可を待ちました。

結果、2021年10月に豊川山岳会の会員有志と(一社)南信州山岳文化伝統の会の方共同で登山道整備を行うことができました。(詳細は、聖岳登山道の倒木整備 – 豊川山岳会をご覧ください)

現在の登山道整備は、山小屋の方や地元の方の山への思いで整備されている場所がはとんどで、国で整備するのは有名な国立公園内などに限られているように思います。今回、しら~っと、登山道整備をすることもできましたが、正面から手続きを取った場合にどうなるのかよい勉強になりました。

写真測量が開始された頃のお話し

山岡光治さんの「地図に訊け!」は、地図好きな者にとって「へぇ」とか「なるほど」と興味が倍増する内容が多く記載されています。写真測量が始まった頃のお話しです。(引用)

写真測量が本格化した当初は、等高線に化粧を施して表に出していたが、いかにも厚化粧ではないかと気づく時がやってきた。

写真測量が軌道に乗るにしたがい、空中写真の質と図化技術が向上し「科学的根拠に基づかない編集は止めようではないか、測定された地形表現をそのまま公開しよう」という考え方が台頭してきた。図化技術者の描いた等高線を尊重し、編集は「交叉・もつれ」などの最小限にとどめるという考えだ。背景には、科学的方法で測量した結果に技術者が自信を持ち始め、平板測量を知らない世代の技術者が増えたという事情があった。図化技術者の技量がそのまま表現される地形図が多くなった。

平板測量に従事した技術者は、正確な測量をすると同時に現地で見えたままを地図にした。海岸から陸地に向けて段丘が3段あれば、3つの急斜面が読み取れる工夫を行って見せた。「河岸段丘ではこうなる」「砂丘ではああなる」といった、それぞれの等高線の基本形が頭の中にあって、理論に沿って多少の等高線の移動や誇張も行われた。

写真測量の技術者はというと、地形モデルを忠実に追いかけて等高線を描いた。図化機で測定した結果、段丘崖の縁部分に等高線がこなければ、出来上がった地図から3段の海岸段丘が2段にしか読図できないが、これも正確な測量結果だからと根拠のない編集はしなかった。測定された等高線を、むやみに転位・編集するのをやめたのだ。その後の現地調査が十分でなければ、あるいは技術者が特別の配慮をしなければ、読図を助けるような助曲線のしようも行われず、最終成果にも地上の風景で見えた河岸段丘は表現されなかった。

小人の手と巨人の目

続けて、山岡光治さんの「地図に訊け!」の一幕。私は、山を歩くときの先読みは「大きな先読みと小さな先読みが重要」と、このホームページで説明しました。まさに、次の引用は納得しました。

地図作りの現場にいたころの話しである。当時は、国立大学出のいわゆるキャリアの者も地図1面だけだが、編集作業を経験するのが慣例になっていた。その後輩が1日の仕事を終えて、編集作業中の地図原版をロッカーに納めながら、

「これは、人間のする仕事ではないよ、夜中に小人が来てやってくれないかな」

と嘆いていたのを耳にした。「何を馬鹿な。君たちはたった1面だけの経験ではないか。私たちはこれから長い間編集作業をしなければならないのに・・・。」と思った。今になって思い返してみれば、地図を描くのはいかにも細かな作業で、「小人の手」と同時に、広い地域を見渡すための「巨人の目」も兼ね備えながら、日本地図を描き続ける。

私は、「小人の手」に魅力を感じています。「この等高線の表現力はいいなぁ・・。」とかいいながら・・。

カーナビゲーションの経路探索のしくみ

オリエンテーリングの大会では、道のない野山を自分でルートを決めて走ります。どのルートが早いのか常に考えています。カーナビゲーションのように瞬時にルートが見つかればいいのに・・。といつも思っています。

さて、それでは、カーナビゲーションの経路探索はどのように行われているのでしょう。山岡光治さんの「地図を楽しもう」を引用させていただきます。

(中略)数秒ですますためには、計算するルートの数を絞り込む必要があります。そのための工夫の一つが、道路幅や重要度で、ランク分けすることです。例えば、高速道路や主要国道など、長距離をつなぐとくに重要な道路を「Aランク」とします。一般の国道や県道など、地域の中で重要な道路が「Bランク」です。最後の「Ⅽランク」に分類されるのは、身近な生活道路です。ランク分けをうまく利用して最短ルートを探します。

現在地は「東京」のⅭランクの道にいるとします。「米子」の地名を入力すると、コンピューターは地図データベースを使って目的地を発見し、続いてすぐにルートを探し始めます。まず、出発地に近い1つ上のBランクの道との交差点を探します。このとき、近い交差点を無制限に探したのでは意味がありません。20あるいは30といった一定の制限を設けます。Ⅽランクの道を通って、先ほど見つけた一定数のBランクの交差点から、Bランクの道をたどって(原則、Ⅽランクの道を経由しないようにして)、近くにあるAランクの道との交点を探します。そしてAランクの道を使って米子へのルートを探します。

最後に、見つかった複数のルートの中から、高速道路は時速何キロ、一般道路は時速何キロで走行するという取り決めの中で、一番早いものを選び出します。道路をランク分けして、計算するルートを段階的に絞り込むアイデアが、わずか数秒間での「おすすめのルート」表示を可能にしています。

気温の逓減率

標高が高くなるにつれて気温は下がっていきますが、その下がり方を表したものが気温の逓減率です。この逓減率は空気の湿度に影響され、湿度が高いほど値は小さくなります。

理科の教科書では、気温の逓減率はおおよそ0.65℃/100mとされています。一般に、乾燥した空気では約1℃/100m、湿った空気では0.5〜0.7℃/100m程度とされており、季節や気象条件によっても変化します。

私は、行動計画を立てる際には、目安として0.6℃/100mで計算しています。ただし、初春や秋は天候の変化によって、急に冬のような気候になることもあるため、特に注意が必要です。

特に秋山では、夜間に気温が0℃近くまで下がることがあります。天候条件が重なると低体温症による遭難事故も発生しています。気温の逓減率を意識し、余裕を持った装備と行動を心がけましょう。

三角形の内角の和は、270度

三角形の内角の和は180度だと、学校で勉強しましたよね。それが「270度」と言われたら、「何を言っているのだろう?」と思う方もいらっしゃるでしょう。これは、昔、剱岳へ行ったときに、豊川山岳会の仲間から私が投げかけられた質問です。なぜかテントの中で話が盛り上がり、「ああでもない、こうでもない」と議論になりました。

平面では、三角形の内角の和は180度です。では、地球のような球体の上ではどうでしょうか。

今、私が北極点にいるとします。

① そこから赤道上まで移動し、赤道上で90度東へ進みます。

② 次に、地球を4分の1周した地点から、今度は北極に向かって90度進みます。

③ 再び北極点に戻ると、この三角形の内角の和は270度になりませんか。

こんな話をテントの中でしていたら、なぜか大いに盛り上がりました。

地形図を読むときも、どこかこの「270度」のような、平面だけでなく立体的に考えるイメージが大切だなと感じています。

PDCAサイクルで安全登山(国立登山研修所)

登山は、特異な環境と運動の下で行われるスポーツです。変化する厳しい自然環境で独特な長時間の運動が登山の特徴です。これを「理解」し、「実感」し、「適応」することが必要です。これには、「PDCA」サイクルが有効です。では、登山における「PDCA」サイクルとはどのようなものでしょうか。

「国立登山研修所HP(動画5:15)」

名古屋工業大学教授:北村 憲彦氏

※引き返す勇気が必要ではなく、引き返す計画を実行することが必要!

登山装備の紹介(国立登山研修所)

登山って長時間歩くし、登山道、岩場、砂場、雪渓等色々な場所を歩きますね。靴一つとってもどのような靴を履けばよいでしょうか?また、サイズはどのようなものを選ぶのが良いでしょうか?

日帰り登山でも必要最低限どのようなものを持っていく必要があるのでしょうか?また、その装備はなぜ必要なのでしょうか?この動画は、登山装備の紹介だけではなく、必要性やザックのパッキング方法も紹介されています。なにより、島田さんと増本さんの掛け合い紹介が絶品です。

「国立登山研修所HP(動画8:51)」

日本プロガイド協会:島田 和昭氏

立教大学山岳部山友会:増本 さやか氏

※「必要最低限の装備はなぜ必要か」理解をすることが大切です!

登山行動の留意点(国立登山研修所)

登山行動は、出発前の体調チェックや装備点検が必要です。また、準備運動も大切です。天候に応じた服装も調節しましょう。行動中のスピードが早すぎたりせず、チーム内で「暑くないか」「寒くないか」など声を掛け合い、体調の変化に注意しましょう。天候にも注意して、安全登山をしましょう。

「国立登山研修所HP(動画4:53)」

日本プロガイド協会:島田 和昭氏

立教大学山岳部山友会:増本 さやか氏

※チーム内で声を掛け合い、お互いの体調に注意しましょう!

読図とナビゲーション(国立登山研修所)

道迷いを防ぐためには、「読図」と「ナビゲーションスキル」が必要です。これには、「ナビゲーションサイクル」を理解、実行することが必要で、「①先読み(予測)」→「②ルート維持」→「③現在地把握」のサイクルを繰り返すことが重要です。

この動画では、地形図の特徴物はどのような場所を指すのか?地形図の約束事はどのようなものか?磁北線はなぜ引くのか?地形図の「整置」とはどのようなものなのか?分かりやすく解説されています。

「国立登山研修所HP(動画9:09)」

明治大学山岳部炉辺会:谷山 宏典氏

※ナビゲーションサイクルを理解することは道迷い防止の近道です!

国立登山研修所テキスト

【新・高みへのステップ】 国立登山研修所で作成したテキストです。それぞれの分野のレジェンドの皆さんが書かれた素晴らしいものです。とても参考になります。

(私も第3部の真ん中辺りで、概念図だけ書かせていただきました。)

【高等学校登山指導者用テキスト】

高校の生徒さんや先生対象ですが、初心者の方にはぜひ読んでいただきたい内容です。

【高校山岳部はじめの一歩】

高校登山部に入部した1年生の生徒さんにはこの「はじめの一歩」を読むことをお勧めします。

ためになるYouTube(リンク)

【まずはこれだけ!読図の基本!】

初心者の方が最初に見て欲しい基本の動画になります。地図の縮尺や等高線から傾斜や標高を知ることができる。また、地形の特徴物、地図記号等分かりやすく解説されています。

まずはこれだけ!読図の基本!(山と渓谷ch)

【地図読みを最強の講師に教わったぞ…!【読図実践編】】

最強の講師とは・・・。田島利佳(たじまりか)さん。オリエンテーリングの講習会で何度かお会いしています。読図の実力、ナビゲーションインストラクターの実力とても素晴らしい方です。私もナビゲーションマイスターの資格を持っていますが、講習会でご一緒させていただき勉強させていただいています。ぜひご覧ください。

地図読みを最強の講師に教わったぞ…!【読図実践編】(山と渓谷ch)

【第4回【山ゼミ(前編,中編,後編)】地図読みの基本を学ぼう 道迷いしないもっと楽しい登山のために【ヤマスタ Channel】】

講師は、小泉成行(こいずみしげゆき)さん。オリエンテーリングの講習会で何度かお会いしています。読図の実力、ナビゲーションインストラクターの実力とても素晴らしく、講習会はいつも頼ってしまいます。少し長いですが、その分、初心者の方には詳細に説明されているので分かりやすいと思います。

第4回【山ゼミ(前編)】地図読みの基本を学ぼう 道迷いしないもっと楽しい登山のために【ヤマスタ Channel】

中編【第4回山ゼミ】地図読みの基本を学ぼう 道迷いしないもっと楽しい登山のために【ヤマスタ Channel】

後編【第4回山ゼミ】地図読みの基本を学ぼう! コンパスの正しい使い方 道迷いしないもっと楽しい登山のために /【ヤマスタ Channel】

【【初心者向け】オリエンテーリングの基本【実践編】(日本学生オリエンテーリング連盟)】

オリエンテーリングの地図と実際に走っている風景が同じ画面で映されています。また、実際に地図上で走っている地点が示されて、その地点が動くのでとても理解しやすい動画です。とてもお勧めです。

【初心者向け】オリエンテーリングの基本【実践編】

このコーナーの資料は、オープンにしています。 コピー等自由にしていただいて結構ですが、著作権は放棄していません。

ver1.5-300x169.jpg)