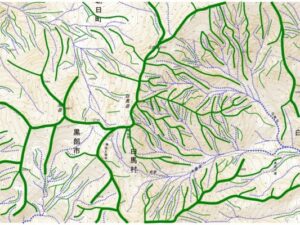

道迷いが起こりやすい代表的な地形を、地形図を使って解説します。特に下りでの判断ミスに注目し、地形からリスクを予測する視点を身につけます。

道迷いしやすい地形について

多くの道迷いは下りで発生しています。なぜならば、「登りは収束し、下りは発散する」といわれているからです。つまり、登りは頂点に向かって面が収束していくのに対し、下りはすそ野に向かって広がっていくからです。

そして、尾根を下る場合は、この法則が当てはまり多くの道迷いを発生させています。道迷いしやすい地形を理解することで、道迷い防止につながると思います。では、どんなポイントに注意すればよいのでしょうか?

三大道迷い地形とは?

大きく分けて3つ、道を間違えやすい地形があります。

「下りの尾根分岐」は一番多い道迷いの地形といえます。何も考えていないと人は直進してしまう傾向にあるため、尾根分岐で違った尾根に迷い込んでしまいます。常に「尾根分岐は注意!」と思ってください。

次に、多いのは「急に道が曲がる」地形です。特に尾根上を歩いていて、尾根から斜面に道が急に曲がっている場合は、そのまま尾根上を進んでしまいます。YAMAPの「2021年 日本一迷いやすい登山道」で選ばれた地形もこのパターンでした。後ほど詳細を記載します。

最後は、「ピークからの下り」の地形です。この地形は意外と道迷いに多いパターンです。特にピークから進行方向と違った方向に道が曲がっている場合は特に注意が必要です。

- 下りの尾根分岐

- 急に道が曲がる

- ピークからの下り

それでは、YAMAPとヤマレコの地形図で「迷いやすい三大地形」を見てみましょう。

「迷いやすい三大地形」のみを取り出しました。資料としてお使いください。

下りの尾根分岐

下りの尾根分岐は道迷いで最も多いパターンだと思います。なぜなら、「下りは尾根が発散している」から多くの選択肢があるからです。また、道迷いの尾根の方が最初は道がはっきりしていたり、赤テープに誘導される場合もあります。注意が必要です。

【下りの尾根の分岐①】

YAMAPの「2021年 日本一迷いやすい登山道」で選ばれた、『西丹沢の大界木山〜浦安峠(神奈川・山梨の県境)』尾根の分岐で間違えるパターンです。尾根の分岐では、注意していないと道なりに進んでしまう傾向があります。

【下りの尾根の分岐②】

YAMAPの「2022年 日本一迷いやすい登山道」で選ばれた、『岐阜 / 各務原 アルプス 権現山〜桐谷坂峠』は、とっても迷いやすいルート。尾根の分岐で、一旦、違う尾根の方向にルートがあり、そのまま進むと違う尾根に迷ってしまいます。正しいルートは、尾根と尾根の付け根の部分をトラバースして進む方向を変えます。「尾根分岐」と「道の曲がり」の合わせ技で道迷いをしてしまうパターンのため、最強パターンの一つです。

【下りの尾根の分岐③】

YAMAPの「2021年 日本一迷いやすい登山道」で選ばれた、『埼玉/子ノ権現〜六ツ石ノ頭』は典型的な尾根分岐の道迷いパターン。尾根の分岐で道に迷う場合は、何も考えていない場合が多く、道なりに進んでしまうパターン。気が付けば道に迷っているのだ。このパターンも多くの道迷い事例が多い。

【下りの尾根分岐】を3D地図で見てみよう

道迷いの事例を3D地図で見てみるとなるほど!と思うことがあります。

【遭難事例】題目の数字は、豊川山岳会HP(過去の道迷い遭難事例)の掲載番号です。

【226 二子山遭難(2022年11月)】

はっきりとした尾根から丸みを帯びた不明瞭な尾根に地形が変化した場合で、かつ、道が少し曲がっている場合は正しいルートに乗ることが難しくて、直進してしまった事例になります。

次ページに解説あります。

【201 榧ノ木山遭難(2017年5月)】

榧ノ木山から尾根上を歩いていたところ、急に平らな地形となり、東側の尾根に迷い込んでしまった事例です。榧ノ木山付近では、落ち葉も多く道も不明瞭で道迷いが多く発生している場所です。

次ページに解説あります。

道が急に曲がる

道が急に曲がるパターンでは、そのまま直進して道に迷うケースがほとんどです。ある時は落ち葉で道が不明瞭であったり、ある時はガスや雨の天候不順で注意が低下し急に道が曲がっていても気づかないことがあります。

【道が急に曲がる①】

YAMAPの「2021年 日本一迷いやすい登山道」で選ばれた、『太白山の山頂付近(宮城)』は、登りも、下りも道迷いしやすい地形です。下りの場合は90度以上道が曲がっていて、そのまま進んでしまいます。また、登りの場合は、トラバースで尾根にたどり着くのでそのまま直進して尾根を下ってしまいます。

【道が急に曲がる②】

YAMAPの「2021年 日本一迷いやすい登山道」で選ばれた、『雨乞岳の沢谷ノ頭〜登山口(滋賀・三重の県境)』は道が急に曲がるパターンです。下記の事例は、①下り道、②尾根上を歩く、③道が急に曲がる、④そのまま直進し尾根上を下ってしまうので、このパターンは非常に多くみられます。特に急に曲がった尾根上が道に見えたり、落ち葉で道が分かりづらい場合は、道迷いの鉄板といってもよいでしょう。

【道が急に曲がる③】

YAMAPの「2021年 日本一迷いやすい登山道」で選ばれた、『猿投山の東昌寺から南北方向(愛知)』は登りでの道迷いパターンです。東昌寺から歩いてきた方向をそのまま道なりに歩いてしまう人が多いので注意が必要です。道迷いは下りで多いのが特徴ですが。このケースは登りで道迷いが発生しています。登りでも注意したいですね。

【道が急に曲がる】を3D地図で見てみよう

道迷いの事例を3D地図で見てみるとなるほど!と思うことがあります。

【遭難事例】題目の数字は、豊川山岳会HP(過去の道迷い遭難事例)の掲載番号です。

【211 小川岳遭難(2021年11月)】

比較的緩やかな尾根で道が急に曲がる場合、注意していないと直進してしまいます。現地にポイントの目印が設置されていたため、救助しやすかった事例になります。

次ページに解説あります。

【192 ニュウ遭難(2023年10月)】

下りの登山道で、道が急に曲がっているとそのまま尾根を直進して下ってしまう事例です。道が急に曲がる道迷いの中では最も多いパターンになります。

次ページに解説あります。

ピークからの下り

意外と道迷いで多いパターンが、「ピークからの下り」です。特に進行方向がピークで曲がっている場合は間違えやすく注意が必要です。コンパスを使って進行方向を確かめる行動をしましょう。また、地図アプリを使用しピークから少し下ってから地図アプリで現在位置を確認してもよいでしょう。

【ピークからの下り】を3D地図で見てみよう

道迷いの事例を3D地図で見てみるとなるほど!と思うことがあります。

【遭難事例】題目の数字は、豊川山岳会HP(過去の道迷い遭難事例)の掲載番号です。

【228 小持山遭難(2022年6月)】

小持山から目的地の武甲山は進行方向を北側に変えなくてはいけないところを、ピークから直進して西側の尾根に迷い込んでしまった事例です。ピークで直進してしまう事例はピークからの道迷いでは一番多い事例となります。

次ページに解説あります。

【204 竜喰山遭難(2017年7月)】

将監峠から竜喰山を通り目的の飛竜山は南東方向に一直線の尾根上の道を進めばよいのだが、竜喰山のピークから東北東の尾根に迷い込んでしまった事例です。

次ページに解説あります。

【198 宝剣岳遭難(2018年3月)】

残雪期、ピークから下り全く違う方向の沢に迷い込みました。これも道迷いの不思議といえる事例です。

次ページに解説あります。

【182 動山(ゆるぎやま)遭難(2017年2月)】

残雪期にピークからの下りで違う方向の尾根に入り込みました。また、出発が遅かったり、体調不良やラッセルで体力も奪われ、最終的にはヘリでピックアップされ事なきを得た事例です。

次ページに解説あります。

【067 吉和冠山遭難(2013年9月)】

ピークからの下りは来た道を戻るはずが、全く違う方向に進んでしまいました。結果、3日後に救助された事例です。

次ページに解説あります。

三大地形の要因以外の道迷いについて

道迷いは、①地形的要因、②気象的要因、③心理的要因と大きく分けて3つ要因があるように思います。上記の三大地形の要因以外について詳しくみてみましょう

落ち葉で道が分かりづらい

山を歩いていると、比較的見晴らしはよいのですが、落ち葉で道が分かりづらい時があります。そんな時は道に迷う危険も増大します。遭難事例を参考に注意点を考えてみましょう。

【遭難事例】題目の数字は、豊川山岳会HP(過去の道迷い遭難事例)の掲載番号です。

【164 竜ヶ岳(時期不明の秋)道迷い】

下り道+道が曲がっている+落ち葉=道迷い・・・。道が曲がっていても落ち葉で道が分からない。なので直進してしまい道に迷ってしまった事例です。

次ページに解説あります。

【069 榧ノ木山遭難(2009年12月)】

下り道+尾根分岐+落ち葉=道迷い・・・。尾根分岐で見晴らしもよいのに道が分からない。なので尾根分岐を直進してしまい道に迷ってしまった事例です。

次ページに解説あります。

藪で道が分かりづらい

先ほどまではしっかりした道なのに、急に藪が多くなり不安になる。そんな登山道は結構多くあります。心理的にも不安になり本当にこの道があっているのか心配のまま歩いてしまう。そうこうしているうちに違う尾根に入り込んで遭難してしまうこともあります。

【218 マッコウ(三原山)遭難(2023年9月)】

藪+スマホ紛失=道迷い・・・。普段からあまり歩かれていない岡山県側からの登山。藪で道がはっきりせず、藪漕ぎ中にスマホを落としてしまいました。帰り道も分からなくなり比較的歩かれている鳥取県側に下りましたが、尾根上の登山道を歩くことができず、沢に迷い込んでしまった事例です。

次ページに解説あります。

【105 青木鉱泉遭難(2006年9月)】

急に登山ルート変更+藪=道迷い・・・。人から別コースを進められルート変更するも藪で獣道に迷い込んでしまいました。3日間救助を待つも救助されないので4日目に自力脱出に成功した事例です。

次ページに解説あります。

残雪で道が分かりづらい

残雪期は、トレースがあって道に迷う場合もあるし、トレースが無くてルートが分からず、そのまま直進してしまい救助を求める場合もあります。細心の注意が必要です。

【216 農鳥岳遭難(2022年5月)】

下り道+残雪期=道迷い・・・。残雪期の雪面はクラストしている場合、トレースが分からない場合も多くあります。特に下りだとルートから外れていても気づかずに、そのままリズムよく下ってしまうことがあります。

次ページに解説あります。

【193 赤岳遭難(2023年3月)】

1月と3月に同じ場所で2件の遭難が発生。恐らく、樹林のラッセル部分で尾根から外れて道に迷ったと思われます。どんどん標高を下げていくのに対し、正しいルートは県界尾根を緩やかに下ります。尾根が正しいのに沢付近を急降下しています。道迷いの心理は不思議です。

赤テープに誘導される

赤テープは登山道の目印として活用されています。しかし、その土地の持ち主の目印だったり、沢登りのときの目印だったり、赤テープの設置目的は様々です。この赤テープに誘導されて道に迷うケースも多くあります。

【227 天理岳道迷い(2021年5月)】

ピークからの下り+赤テープ=道迷い・・・。新しいテープが付いていたのでそちらに目が行き、正しいルートの方向を確認ぜずに進んでしまった事例です。

次ページに解説あります。

【185 大普賢岳道迷い(2021年10月)】

赤テープ+思い込み=道迷い・・・。林道に誘導するためのピンクのテープを和佐又山ヒュッテに導くためのテープだと信じて疑わずに進みました。テープがある、テープだけでなく文字で書いた標示まである、だから絶対に正しいんだ・・・。でもGPSは予定ルートから離れていってしまう・・・。

次ページに解説あります。

登山口が違う

意外と登山口そのものを誤って進んでしまう道迷い事例はあります。登山口そのものが分かりにくい場合や勘違いによるもの等、様々です。

【208 燕巣山道迷い(2022年6月)】

登山口が違う+地図の先読みなし=道迷い・・・。登山口を間違えて、湯沢峠方面に登りだし、途中から、獣道に迷い込み、燕巣山を直登に近いルートで登りました。獣道なので、狭い絶壁も篠竹につかまりながら何か所か通過し、倒木の下も何度もくぐりました。とにかく、頂上をめざして藪をこいだ事例です。

次ページに解説あります。

【116 白毛門遭難(時期不明)】

登山口が違う+暗闇+事前勉強不足=道迷い・・・。朝4時出発とはいえ、目的地は白毛門山頂だから標高を上げないといけないのですが、沢をどんどん進んでしまった事例です。

出発時間が遅い

出発時間が遅いと下山も当然遅くなります。夕暮れになると焦りから冷静さを失い道迷い遭難になる確率もあがります。朝の出発は早くしたいものですね。

【125 釈迦ヶ岳(高原山)道迷い(2016年3月)】

単独+残雪期+朝寝坊をして出発が遅れる+事前情報と違い道が途中で冬季閉鎖+「途中まで行こう」と登山を開始+スマホを紛失+人とほとんど会わないマイナーな山+紙地図を持っていない+ヘッドランプ・ビバーク装備を持っていない+日没を気にして焦る=道迷い・・・。様々な要因を含んだ事例です。

【099 三嶺岳遭難(2011年10月)】

出発が遅れる+子供=道迷い・・・。日帰りで入山した香川県の13人(うち子どもが4人)が日没で下山できず、山中で一泊。翌日、自力下山し林道終点で捜索隊と合流できた事例です。

スマホが使えない

道迷いが原因の山岳遭難の比率は、令和3年(41.5%)、令和4年(36.5%)、令和5年(33.7%)でした。年々減少していますが、この要因がスマホ地図アプリの使用の拡大だとするとスマホの利用について呼びかける必要があると思います。一方で、スマホの地図アプリに頼りすぎるとこんな道迷い事例も起きています。

【154 四阿山道迷い(2023年1月)】

登りの時にスマホの電池が落ちて使えないが、皆が頂上に歩いているので山頂へ。下りでは、トレースが不明瞭になり同ルート下降ができず道迷い。温めていたスマホが生き返り現在位置を確認することができたのでルートに戻る事ができた事例です。

【156 三国岳道迷い(2021年9月)】

鞍掛峠に向かうはずがスマホを落としているので、道の分岐が分からず、そのまま進んでしまいました。途中でおかしいと思いましたが戻らず沢の方向へ下りました。沢まで辿り着くとそのまま沢を渡り、たまたま林道がでてきて下山できた事例です。

【078 名倉山(白石山)(2017年1月)】

残雪期にスマホの地図アプリに頼り紙地図を持たずに行動。携帯電池が切れ、予備バッテリーを複数持参するもコードを忘れ使用できず、残雪のトレースを頼りに歩いたが、どれが正しいトレースか分からず道に迷い救助された事例です。

急なルート変更

途中で出会った登山者と話をして、急にルートを変更し遭難したケースは意外とあります。他の登山者の話を鵜吞みにするとかえって危険な場合もあるので注意しましょう。

【231 盤渓山遭難(2022年9月)】

途中で、登山ルートをショートカットしたため藪が酷く居場所が分からなくなり救助要請。結果、救助された場所はあと100m進めば道に出る場所でした。

【127 両神山遭難(2010年8月)】

下山道を思い付きで急遽変更し、トラバースで滑落したため身動きできない。登山届の提出はなく、家族がかろうじて「秩父の百名山、日帰り、鎖場、公共交通機関」というキーワードを警察に告げ、両神山と推定し捜索をたところ奇跡的に14日後に救助されました。

【026 和名倉山(2005年5月)】

当初、2泊3日の計画を1泊2日に変更し、和名倉山から秩父湖へ下山する計画に変更しました。背丈を越えるササ藪が行く手を塞ぎ、沢登りの人たちが付けたテープに誘われ、沢の方へ進んでしまいます。「これは沢登りのルートだ。下れない!」気づいた時は遅かった事例です。

事前の情報不足

登山を計画するときにどんなルートを歩くのか?時間はどれぐらいかかるのか?事前に調べると思います。この事前のリサーチが不十分で起きた道迷いを紹介します。

【039 恵庭岳遭難(2013年11月)】

本来、沢を渡り切って直進し、尾根を登るところを、標識テープを見落として涸れた沢を登り、標高530m付近の急斜面から滑落し亡くなりました。事前に尾根を歩くことを先読みしていれば、沢を登ることはなかったと思います。

【214 大室山道迷い(2021年6月)】

国土地理院の地形図に道が記載されていたので、信じて歩くも道が分からず迷いに迷って下山した事例です。唯一、国土地理院地形図の道が間違っているかあっているか分かるのがヤマレコです。私はとても助かっています。

道標を信じる

道標は長い間に傾き、違う方向を指している場合があります。こんな時、道標を頼りに歩いていると道迷いをすることになります。

【128 蕎麦粒山遭難(2015年11月)】

夫婦で登山。蕎麦粒山ピークと手前の1444mピークを間違えて、「左を指している看板」を下山ルートと勘違いし進んでしまう。スマホで現在位置を確認し、誤りを核心したところ、妻がパニックで動けないため警察に救助要請し、夜遅くに救助された事例です。

【142 八経ヶ岳遭難(2022年11月)】

登山歴40年以上のベテラン女性2人が分岐で立派な道標を確認し、下山ルートを決めました。次第に登山道は無くなり、たまたまあった作業小屋で遭難9日目まで救助を待ちました。10日目に救助を求め一人が12時間かけて尾根に登り、やっとの思いで携帯が通じたため救助要請した事例です。

パーティーがバラバラになる

パーティーがバラバラになると道に迷う確率が増え、ケガや事故への対応もリスクが増大します。なので、チームがバラバラになることは少ないとは思いますが、意外と多い遭難事例になります。

【173 独鈷山遭難(2022年7月)】

夫婦で登山の妻が、下山途中にはぐれて行方不明になりました。夫は正しい登山道を歩きましたが、妻は道から外れた急斜面で発見されましたが、亡くなっていた事例です。

【217 那須岳遭難(2023年11月)】

70歳位の2名で那須(茶臼)岳へ。頂上でリフトの時間が気になったため一人が先行する形でバラバラになりました。後続の一人が道迷いし、翌日発見され死亡が確認された事例です。

天候が悪く視界が悪い

ガスで視界が悪いときは、方向を間違いやすく道迷いが多く発生する原因となります。現在位置確認は難しいところですが、地図アプリを上手に使うことも必要だと思います。

【043 釈迦ヶ岳遭難(2011年8月)】

激しい雷雨の中、下りを急いだため、いつの間にか道が無くなり、獣道になりました。幻覚も幻聴も体験し、遭難してから6日後にヘリで無事救出された事例です。

【063 薊岳遭難(2012年8月)】

中学の山岳部員10人と引率教諭2人が、霧も出て視界不良の中、飲み水がなくなり午後4時頃、水をくむため沢に下りたところ、道がわからなくなってしまった事例です。

行ったり来たり

「あれっ?おかしい?」と思ってもそのまま進んでしまうことがあります。しかし、今度は「やっぱり戻ろう」と行動を変えることがあります。行ったり来たりする場合は、体力の消耗を早めるだけでなく、時間も経過するので負のスパイラルに陥る場合があります。

【089 栗駒山遭難(2006年3月)】

残雪期、山頂へ到着するも吹雪は激しくなり、完全にホワイトアウト。リングワンデリングを繰り返し、一晩ビバークした。低体温症になりながらも間一髪、救助された事例です。

【184 両俣小屋道迷い(2010年7月)】

渡渉を繰り返し、道らしい急斜面を登る。根拠なく登ったり、下ったりを繰り返し、結局、時間が過ぎ登山道に出たので両俣小屋に戻ることにした事例です。

バス時間・夕暮れが近づき焦る

計画よりも登山に時間がかかり、バスの最終時間や夕暮れが近づき焦ったため地図の確認を怠り道に迷うケースはあります。

【038 後烏帽子岳(2013年10月)】

日帰りで幻の滝を見に行くため藪を漕いで道のないルートを進みましたが、夕方に道に迷ったと警察に救助要請をしました。日暮れも間近で冷静さも失いどこにいるのか分からなくなったと思われる事例です。

【088 不老山遭難(2010年12月)】

16時、道に迷ったことに気づいたが、夕暮れが迫っていたのでそのまま沢まで下りてしまいました。戻る道を探しましたが見つからないため救助を求めた事例です。

無理な計画

YAMAPやヤマレコ等で他人の行動記録を参考に計画を考えることは多いと思います。しかし、パーティーの実力は、体力の一番低い方に合わせたり、初心者の方に合わせた山へ計画することが大切です。無理な計画と言わざるを得ない事例を紹介します。

【035 剱岳遭難(2007年9月)】

剣岳~仙人池へ計画した59~69歳の8人パーティーが「三ノ窓で救助」を求めるも、救助された場所は「小窓」でした。このルートは上級者向けののルートで体力・技術の必要なルートでした。

【168 ムッチョム岳遭難(2021年11月)】

男性単独。前日まで登山をするつもりはなかったが、帰りの飛行機のまで時間があるので登山を計画しました。下山でピンクテープを見失うもほぼ日没となり、そのまま道のない斜面を下山し崖の上に出ましたが、万事休すとあきらめ警察に救助を求め事なきを得た事例です。

計画書がない

計画書がないとどこに行っているのか分かりません。当然、捜索は難航し救助されない確率は高くなります。登山は何が起こるか分かりません。ましてや単独登山は危険が倍増します。必ず登山計画を立てて登山計画書を提出し、安全な登山をしましょう。

【107 熊倉山遭難(2006年10月)】

単独行。「今日は天気がいいから、秩父の山に行ってくるよ」と言い残して帰ってこない。捜索するも手掛かりがなく、打ち切られました。約半年後に釣り人が発見しましたがすでに亡くなっていた事例です。

【120 西火打岳遭難(2018年5月)】

残雪期に単独で小又山~火打岳の縦走をしましたが、登山計画書の提出はありません。スリップして携帯電話を紛失したために道に迷ってしましました。1週間ぶりに捜索隊に発見された事例です。

地図を持っていない

初めて登山をする山域で、地図を持っていないのはとても危険です。地図好きな私では考えられません。「道標があるからいいや」とか「なんとかなる」と思っていると遭難することになります。また一方で、地図とスマホアプリは持っていたけど途中で紛失したという事例もあります。注意しましょう。

【206 薬師岳遭難(2019年5月)】

家族に LINE で「早池峰山いってきます。」とだけ残して出発しました。早池峰山は、この 雪とトレースのなさでは無理だと判断し、下山することにしました。下山途中、地図とスマホを落として遭難した事例です。

【007 飯豊山遭難(2007年9月)】

地図は車の中。飯豊山までは到達できないと判断し、石転ビ沢を引き返し下降しました。脳裏には「登りの時に右の沢(門内沢)に入り込んではいけない」と強く刻まれており、「下りの時には左に行ってはいけない」と思い込み、右岸を下り、道に迷いました。幸い、増水に巻き込まれずヘリコプターに救助された事例です。

面倒くさい

ザックの中のカッパを出すときに、上の装備を出さずに手を入れて手探りで探して出そうとしたことはありませんか?意外と時間がかかるものです。最後には上の装備をザックから出して、カッパを出すことになります。さて、読図をするときに雨が降ってきて地図を見るのが億劫になり、地図も見ないでそのまま下り、道に迷ったりすることがあります。「面倒くさい」は「ダメ」だと思います。

【023 荒川三山遭難(1999年8月)】

雨が降っており、地図を出すのが億劫で眼鏡も曇っていたため、道の間違いに気付いたが、地図で現在位置を確認しなかった。また、間違えた道を登り返すのは嫌だったのでそのまま進み、滝を飛び降り、足を骨折しました。ヘリコプターで発見されるまで、9日間沢の中で耐えていた事例です。

【050 北岳遭難(2001年9月)】

体調が悪く霧雨だったので、ルートを「八本歯」へ変更しが、水場の道を下ってしまう。途中で「あれっ?」と思ったが面倒くさいのでそのまま下り4日間遭難した事例です。

単独行のリスク

統計を見ると単独行は複数で登山するときよりも倍の遭難件数になります。また、救助される確率も減少します。このリスクを考えて慎重な行動をして安全登山をしましょう。

【055 高岩山遭難(2012年9月)】

64歳単独。下山道は直角に曲がっていたが、気づかずそのまま尾根を直進下降し遭難。2日後沢で、滑落の痕跡と低体温症で亡くなられたと思われる遭難者の遺体を発見した。

【058 十文字峠遭難(2013年6月)】

77歳単独。支尾根に迷い込み、沢に出ましたがそのまま沢を下ったため、途中で動けなくなり、4日目に偶然釣り師に発見された事例です。

昼食でお酒を飲む

天気の良い日に景色の良いピークでお酒を飲まれる方は、意外にいるのかもしれません。そこに小屋があって泊まるのであれば、行動は終了で問題ないのですが、下山がある場合は判断力の低下から遭難に至る場合もあります。

【048 飯森山遭難(1999年7月)】

350mlの缶ビールを4本空け、途中出会った登山者から「沢コースの方が早く下山できますよ」との情報を鵜呑みに、予定外の沢コースへ変更しました。しかし、沢コースは本格的な沢登りの準備が必要なコースのため、滝が現れ救助を待ち、4日後に奇跡的に救助された事例です。

【031 金糞岳道迷い(2006年6月)】

沢沿いの道は避けるように「警告」の看板がありましたが、昼飲んだビールの力もあり、近道の沢の道を選びました。地図は古かったので沢の道には登山道の記載がありました。しかし、途中で道はなくなり、沢でビバークを余儀なくされ、翌日早々に登山口に下山した事例です。

何も考えていない

道迷いで、一番多い要因は「何も考えていない」ことだと思います。山を歩く場合、次の特徴物は〇〇。といった「地図の先読み」が必要です。この「地図の先読み」をせずに歩いているとナヴィゲーションサイクルが成り立たず道迷いに至ります。

【034 六甲山遭難(2007年9月)】

「五助山を通り有馬へ行く」と妻に言い残し、山へ向かいました。五助山への登山道は「熟練者向きコースです。迷いやすく、危険です。」という標柱がありました。霧のため、道に迷い、山中で水を飲み救助を待ちましたが、8日後に自力下山を試みた結果、無事保護された事例です。

【045 南岳遭難(1997年10月)】

道ではなく、ハイマツ帯を歩いてしまいますが、理由は分らないといわれる。そのまま下り続け、断崖絶壁の上に行き着き行動不可能になり始めて道迷いに気づいた事例です。

このコーナーの資料は、オープンにしています。 コピー等自由にしていただいて結構ですが、著作権は放棄していません。

ver1.5-300x169.jpg)